Roller mit 16, Auto mit 18 und mit 20 eine BahnCard. Die ersten zwei Schritte gehen viele Dorfkinder. Der letzte Schritt war mein größter Befreiungsschlag.

Mein Heimatdorf liegt ganz im Süden Deutschlands, mitten in den bayerischen Alpen und hat weniger als 4000 Einwohner. Jede Stunde fährt ein Zug nach München und einer nach Innsbruck.

Seit der Scheidung meiner Eltern, waren meine Freunde und Familienmitglieder über den Landkreis verstreut. Jeden Morgen um 7:10 bin ich mit der Regionalbahn zur Schule gefahren und mittags zurück. Nachmittags mit dem Bus zu Freunden, Abends zurück. Am Freitag mit dem Zug zu Papa, Montags zu Mama. Meine Jugend fühlte sich an, als wäre sie nach dem Fahrplan der öffentlichen Verkehrsmittel getaktet. Mit 14 Jahren stand für mich fest: Ich möchte unabhängig vom Fahrplan sein und dafür brauche ich Geld.

Roller statt Regionalbahn

Ich fing an Werbeblätter zu verteilen, sparte mein Taschengeld und kratzte Geburtstags- und Weihnachtsgeld von zwei Jahren zusammen, um den Roller-Führerschein zu machen. Mit 16 Jahren kaufte ich einen roten Roller. Nie wieder Regionalbahn fahren, nie wieder auf die Eltern angewiesen sein. Zum ersten Mal in meinem Leben fühlte ich mich unabhängig und erwachsen.

An Schultagen konnte ich länger schlafen und an den Wochenenden zwischen meinen Eltern und Freunden pendeln ohne auf einen Fahrplan zu schauen. Ein angenehmes Gefühl. Als hätte ich mit der Hand am Gasgriff meines Rollers auch mein Leben im Griff. Ich spürte ein Kribbeln im Bauch, wenn ich aus der Kurve raus beschleunigte. Ich fühlte mich lebendig. Im Sommer genoss ich die warme Brise im Gesicht und im Winter versuchte ich den eisigen Fahrtwind zu ignorieren. Freunde machten mir Komplimente für meinen Roller und meine Eltern lobten mich für meine Selbstständigkeit.

Trotz der vielen positiven Effekte war ich nicht zufrieden. Mit meinem Roller war ich mit Abstand der Langsamste auf der Landstraße. Er war auf 49 km/h begrenzt und die Autos überholten mich gefährlich knapp. Nach zwei Jahren auf der Straße war mir klar: Ich brauche auch ein Auto. Und dafür brauche ich wieder Geld.

Der Roller reicht mir nicht

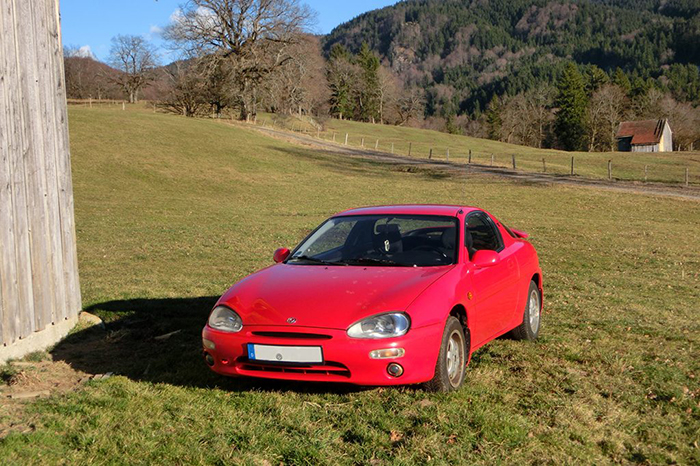

Mit 18 Jahren schloss ich die Schule ab, machte den Auto-Führerschein und fing an in einer Kunststofffabrik für zehn Euro die Stunde zu arbeiten. Nach drei Monaten voller Nachtschichten und Feiertags-Zuschlägen kaufte ich einen roten Mazda MX-3 Baujahr 1997.

Es sprudelte von meinen Fingerspitzen über die Arme in alle Ecken meines Körpers, als ich den Schlüssel in meinem ersten eigenen Auto zur Seite drehte. Die Zündung zischte und der Motor fing an zu rumpeln. Jetzt konnte ich bei jedem Wetter, in jede Richtung fahren solange bis der Tank leer war.

Nach 600 Kilometern musste ich fast 40 Liter Super 95 und einen halben Liter Motoröl nachtanken. Nach neun Monaten waren alle Bremsen abgenutzt, nach einem Jahr die Radlager ausgeleiert und nach 18 Monaten war der Auspuff durchgerostet. Während mein 450-Euro-Job geradeso die Kosten für Sprit und Reparaturen deckte, fraßen Versicherung und KFZ-Steuer meine Ersparnisse.

In zwei Jahren habe ich inklusive Anschaffungspreis und Reparaturkosten über 7.000 Euro für das Auto ausgegeben. Um durch die nächste Hauptuntersuchung beim TÜV zu kommen, hätte ich weitere 2.000 Euro zahlen müssen und die Sommerreifen waren auch abgefahren. Ich zog nach Eichstätt, fing an Journalismus zu studieren und gab mein Auto auf.

Zurück in den Zug

Da saß ich wieder. Auf den verblichenen Sitzbezügen der Bahn und schaute auf den Fahrplan. Während die Landschaft am Fenster vorbeizog, atmete ich tief ein und wieder aus. Ich fühlte mich befreit. Keine Benzin- und Reparaturkosten mehr. Statt für ein Auto zu arbeiten sitze ich auch heute im Zug und schaue aus dem Fenster. Ich kann meine Zeit dort besser nutzen und ärgere mich weniger über Staus und Baustellen.

Wie viel und wohin wir fahren hängt stark vom Abstand zwischen Wohnung und Arbeitsplatz ab. Im Schnitt fahren Pendler in Deutschland unter 17 Kilometer zur Arbeit.(Quelle: Zeit.de) Das beliebteste Fahrzeug ist dabei das eigene Auto. In Deutschland gibt es 47 Millionen Autos und 83 Millionen Menschen. Es könnten also alle Deutschen gleichzeitig im Auto vorne sitzen.

Jedes Jahr werden die Autos größer, schwerer und teurer. Die Staus werden länger und die Luft schlechter. In diesem Online-Magazin werde ich Beispiele für leichtere und angenehmere Mobilität zeigen. Ob im Alltag, am Wochenende oder im Urlaub, Mobilität kann schwereloser sein. Mehr dazu unter about.